連載 情報システムの本質に迫る

第74回 人間の情報行動と情報技術

情報システム学会では4月から、新情報システム学体系化のプロジェクトを進めています。このプロジェクトでは、概念、歴史、理論、実践の方法論という、学問の基本要件にしたがって体系化を行なっていく方針です。

そこでまず基本的な概念をまとめようとすると、すぐに壁に突き当たります。今まで明確に整理されたものがあまりにも少ないからです。基本的な概念が明確になっていないのに、よく今まで長年にわたって、大学や高校の情報教育や情報システム教育が行われてきたものだと驚くばかりです。

一例を挙げると、「人間中心の情報システム」というときの「情報」は、どの範囲のものを指すのでしょうか。

地球上の水が、雲や霧や海や川や南極の氷や人間の体の中などに千変万化して存在するように、情報も、生圏の中にさまざまな様相を呈して表われるので、その全体像をつかむのは容易ではありません。

“人間活動と情報技術の調和を求めて”著された『情報システム学へのいざない』(培風館)では、データ、情報、知識のちがいが強調されています。このうちの、情報を取り扱うのが情報システムという定義です。

米国のソフトウェア工学のテキスト、Roger S.Pressman著『Software Engineering』(McGraw-Hill)を見ると、データ、情報、知識、知恵と4段階に分けられ、だんだん次元と、事実の結合度が高く、文脈が豊かになるように説明されています。ここで知恵(Wisdom)というのは、一般化された原理です。注目すべきは、これは“情報”を見るときの4つの観点、“情報”のスペクトルだと言っていることです。すなわち、“情報”が(広義の)情報で、データ、情報、知識、・・の情報は狭義の情報だということです。

西垣通先生の創始された基礎情報学では、さらに視点が高くなります。生命情報、社会情報、機械情報に分けられていますが、社会情報が、米国のテキストの“情報”と見なされます。すなわち、社会情報が、データ、(狭義の)情報、知識、知恵に分かれることになります。

社会情報と機械情報は、並列ではありません。物理的な記号である機械情報に、意味が載ったものが社会情報です。

「人間中心の情報システム」では、暗黙知、主観、感性などを無視することができません。しがって、その「情報」定義は、生命情報、社会情報、機械情報を包含したものになります。

それでは、情報技術で取り扱う「情報」とは何でしょうか。世の中では情報一般を取り扱っていると考える向きが多いですが、正しくは機械情報です。粘土板、印刷術、郵便、コンピュータなど、機械情報のみ取り扱いが可能です。したがって、データ、情報、知識、・・・の分類では、情報技術の役割を厳密には規定できないことが分かります。

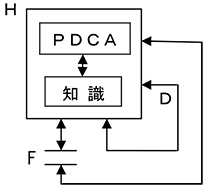

人間の情報行動と情報技術は、モデルで表わすとどのような関係になっているのか。これも壁に突き当たった問題です。そこでシンプルなところから、順を追って次のように考えました。

保存したものを運べば、自分が行かなくても、他の地域の人たちと確実な情報の交換が可能

コンピュータの出現まで、伝統的な情報技術の範囲では、PDCAを直接回したり回すのを支援することは不可能でした。情報技術(と交通手段)の役割は、Dルート、Fルートの発展を通じて、次のような課題を達成していくことにありました。

ここで、情報技術のもつ特質と限界をさらに考察します。

例えば、代表的な情報の保存技術である「書物」では、機械情報が、一般的に人間が見て意味が分かる形で蓄積されています(第1次機械情報)。これは大変便利なことですが、一方、伝達しようとすれば、人力や馬力や自動車や飛行機などに依存しなければならず、また書物以降の情報処理は、人間でなければできません。情報量が増加し、膨大な書物が蓄積されたとき(大図書館)、どの本に必要とする情報があるか、インデックスカードで検索しますが、詳細項目の検索は難事業です。

電信・電話の場合、人間が理解できる機械情報(文字、音声)は、いったん、人間が見てもわけの分からない電気信号に変換されます(第2次機械情報)。以後は、電気エネルギを用いて伝送が可能で、また機械を使って穿孔テープやレコードの形で蓄積が可能です。アナログの電気信号に変換された情報は、アナログコンピュータで演算処理することもできます。

コンピュータとネットワークは、ひとたび第1次機械情報が入力されると、第2次機械情報(1、0の電磁気信号)に変換した上で、伝達、蓄積、PDCAを直接回したり回すのを支援する処理、第1次機械情報に変換しての出力など、すべてが可能になるのですから、やはり革新的な情報技術と評価されます。

しかし、コンピュータとネットワークは、あくまでも(第2次)機械情報の処理しかできず、このことが、対応する社会情報との関連で機能の限界になります。

まず、人間がPDCAを的確に回していくのに必須の、演えき法、帰納法、発想法の3つの思考では、演えき法のみ実行可能です。数学の演算処理はコンピュータの最も得意とするところです。一方、知識の拡大発展をめざす帰納法や、仮説を見出す発想法は、コンピュータには無理です。

次に、情報の処理に際して、コンテキストの考慮が、一般的にコンピュータにはできません。(ただし、条件を整理してできることがあります。また、音声や動画で、コンテキスト情報の一部をまるごと伝送して、あと人間に判断をまかせることは可能になってきています。)

さらに、以上述べたことと重複のある分け方ですが、人間が左脳で行なっていることはコンピュータは得意ですが、右脳で行なっていることがほとんどできません。(ただし、この点についても、条件を整理してできることはあります。)

このように、人間の情報行動をサポートするという観点で、コンピュータは決定的な限界をもっていますが、コンテキストによるところが少なく、主として左脳で処理が可能な演えき的情報行動に関して、今日のコンピュータは、文字通り超人的な威力を発揮して人間をサポートします。

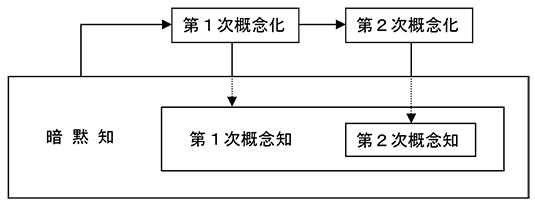

次に前掲の図で、「知識」の部分がどのように拡大形成されるか、もう少し詳しく考察します。参考として、野中郁次郎氏のSECIモデル、オギュスタン・ベルク氏の露点モデルをモディファイして適用します。

オギュスタン・ベルク氏によると、人間は、まわりの世界をまず感覚でとらえ、次にそれを分析して概念化していくのですが、そのどこかの段階で内容を言語に結晶(コード化)させます。そのタイミングを、気温が下がったとき水滴が生じる温度になぞらえ、露点と名づけています。ベルク氏によれば日本語は露点が高く(したがって感覚に近い概念がコード化されているが、それ以上概念化が進んでいない)、多くの欧米語は露点が低いと見なされています。

ここでベルク氏の考え方を拡張して、2段階の概念化を考えます。第1段階は従来通り、言語への結晶化です。新しく設定した第2段階は、コンピュータのソフトウェアに直結するレベルまでの概念化です。

野中郁次郎氏のSECIモデルでは、概念知(形式知)は組み合わされ、発展的に暗黙知に埋め込まれるとされていて、確かにその側面はありますが、技術体系や標準類として紙ベースで組織の中に存在して活用されるものがあるのも事実です。また、コンピュータの登場以降、第2次概念知が、コンピュータに「実装」されていて、これも組織の中に厳然と存在しています。したがって、上のモデル図では、それらの存在を前提とした暗黙知を想定しました。

ここで第1次概念知の記号部分の伝達や蓄積、処理などを担うのが伝統的な情報技術であり、第2次概念知の記号部分の伝達や蓄積、処理などを担うのが、コンピュータとネットワークの技術です。

上図で、第1次概念知は、暗黙知の大海の中に島のように存在していて、第2次概念知は、島の中の高い山のように存在しています。組織のメンバーの第1次概念化能力、第2次概念化能力のレベルによって、それぞれ第1次概念知、第2次概念知でどれだけのことができるか、すなわち伝統的な情報技術やコンピュータとネットワークの技術がどれだけ活用できるかが決まってきます。

一方、伝統的な情報技術やコンピュータとネットワーク技術の進展が第1次と第2次の概念化能力を高めるよう刺激したことも否めません。

将棋の対戦という分野に限れば、最近第2次概念知の能力がきわめて大きくなり、人間の暗黙知プラス第1次の概念知をもってしては、プロでさえ敵わなくなりました。しかし企業の経営や社会的な問題解決の分野で、第1次と第2次の概念知で解決できる部分は、まだ限られていて、暗黙知の組み合わせから出発しなければならないところが多くあります。

ここで、第1次概念知と第2次概念知の本質的なちがいは何でしょうか。

第2次概念知は、基礎情報学の観点を借りて、「アロポイエティック(他律的、他者創造的)に作動させることが可能な知」と定義されます。換言すると、「入力情報から出力情報を導く手順が一義的に明確になっている知」「第2次機械情報に変換して、すなわち1010・・・などの記号で、入力情報から出力情報まで正確に処理ができる知」とも言えるのではないかと考えます。ただし、第2次概念知は、コンピュータで情報処理を行なうに際して必要条件であっても、第2次概念知にとって、コンピュータは必要条件ではありません。時間と労力をかければ、人間でも処理が可能な第2次概念知は多く存在します。

一方、第1次概念知は、オートポイエティック・システムである人間の脳や神経組織が関与しなければ作動しない知」です。

オギュスタン・ベルク氏の指摘をまつまでもなく、わが国は歴史的・文化的に概念化能力のレベルが低く(ただし、ベルク氏自身は感覚的にものごとをとらえて言語化するのはすばらしいことだと評価しています)、工業社会では、暗黙知の組み合わせ能力のレベルの高さにより国際社会に伍してきましたが、情報社会ではそれも通用しなくなり、国際競争力を大きく下げると同時に経済も低迷を招くことになりました。

以上の分析から結論として言えることは、情報技術の発展、特にコンピュータとネットワーク技術の発展は、概念化、中でも第2次概念化プロセスの発展と相関して進化してきたものであり、今後この観点から新しい情報システム学の体系化と教育の問題を考えていく必要があると思われます。

この連載では、情報と情報システムの本質に関わるトピックを取り上げていきます。

皆様からも、ご意見を頂ければ幸いです。