連載 情報システムの本質に迫る

第15回 情報は、ほんとうにビットなのか?

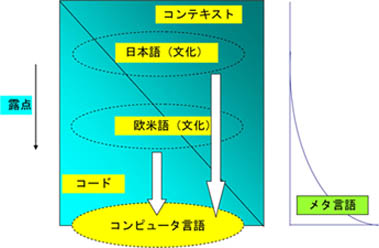

人間にとって情報とは、意味をもった1つまたは複数の記号ですが、実質的に言語とみてよいことは、この連載ですでに述べてきました。その言語について、日本にも滞在経験の長いフランスの学者オギュスタン・ベルク氏が、「露点」という面白い考え方を提示しています。

人間は、まわりの世界をまず感覚でとらえ、次にそれを分析して概念化していくのですが、そのどこかの段階で内容を言語に結晶(コード化)させます。そのタイミングを、気温が下がったとき水滴が生じる温度になぞらえ、露点と名づけています。ベルク氏によれば日本語は露点が高く(したがって感覚に近い概念がコード化されているが、それ以上概念化が進んでいない)、多くの欧米語は露点が低いとみなされています。

一方、言語のもつ意味には、コードとして表現されている部分と、表現されてはいないがその社会の文化やその場の状況からコードに付随して当事者によって解釈される意味―コンテキストがあります。文化によってその比率にちがいがあり、日本語文化のコンテキスト依存度は高く、英語、ドイツ語、北欧語などの文化のコンテキスト依存度は、より低いということが、文化人類学などの成果として知られています。

コンピュータ関係の言語―UMLなどのモデリング(仕様記述)言語、COBOLなどのプログラミング言語、SQLなどの問い合わせ言語は、露点を最も下げ、コンテキストを排してコードのみで意味を表現していこうとしたものです。

また欧米では、メタという考え方が、メタフィジカ以来長い歴史をもち、よく行なわれています。言語について説明するメタ言語としてマークアップ言語が、HTML、XMLなどのように露点を下げてコンピュータで処理可能な形で開発されたことは、インターネット、Web2.0など、情報システムの世界に飛躍的な進展をもたらしました。

以上の各概念の関係を図で表わすと、次のようになります。

コンピュータのソフトウェア開発プロセスは、一般に自然言語で定義された要求仕様をコンピュータ言語に変換するプロセスです。上の図から分かるように、欧米語に比べてコンピュータ言語と露点が離れている日本語文化の中で、優れたソフトウェアを開発することには、より大きなむずかしさが伴うことが分かります。

このむずかしさは、日本語と欧米語の露点のちがい、すなわち文化のちがいによるむずかしさです。今年の情報システム学会の総会で、佐伯胖先生が「人は文化の中で学ぶ」と言われましたが、露点が高い文化の中で育った人が、要求仕様を厳密に定義することが、容易でないことが理解されます。

一方この問題の場合、文化のちがいが概念化・抽象化レベルの差異にあることが分かっています。そこで、同じように概念化・抽象化を進めている数学の場合を参考にして、そのむずかしさがどのような種類のものか考えてみます。

言うまでもなく数学は、数量や空間について記述する言語ですから、言語能力をもった人間は、誰でも数学が理解できるはずです。それにもかかわらず、数学をむずかしいと思い込んでしまう人が多いのはなぜでしょうか。スタンフォード大学・言語情報研究センターのキース・デブリン教授は、これを次のように説明しています(山下篤子訳「数学する遺伝子」早川書房)。

デブリン教授によると、人間の抽象的思考レベルは、次の4段階に分けられます。

(このレベルは、多くの動物が可能)

(チンパンジーなど類人猿なら可能)

(言語能力を必要とする。人間のみが可能)

ここで、レベル1からレベル4へは、既存の思考プロセスで抽象レベルを向上させただけです。特に、レベル3からレベル4へは、同じ言語能力を発展させただけです。したがって、数学ができるかどうかは、陸上を走るときの記録の差のようなもので、たしかに100mで10秒を切ることはむずかしいのですが、もともとの走る能力に絶対的なちがいがあるわけではなく、熱意と環境次第で、誰でも相当の進捗が期待できます。

数学におけるこのような説明から、わが国の場合、国語自体の露点は高くても、子どものときからの教育と職場の環境次第で、露点の低い優れたソフトウェアを開発することは十分可能であることが推察されます。

数学では、わが国は国際的なレベルの学者を多数輩出しています。自然言語は異なっていても、先述したようなコンピュータ関係言語は国際的に共通です。初等中等段階からの概念化能力向上によって、わが国のソフトウェアの輸出入比率を、今までの1対100のレベルから、抜本的に改善することは可能であると考えられます。

優れたソフトウェアを開発するためには、優れた要求仕様定義ができることが先決です。ここで要求定義の対象になっているのは、思考も含めた人間の諸活動ですから、人間の活動に関して優れた分析ができることが必要になります。

多様な人間の諸活動を、総合的・実証的に分析し、モデル化に取り組んできたのは文化人類学です。したがって、要求仕様定義にあたっては、文化人類学が重要なアプローチの方法になります。わが国ではこのような視点はほとんど見られませんが、例えばLoucopoulosほか著「要求定義工学入門」(富野壽監訳・共立出版)には、「真のユーザ要求を理解し導出するために有望な技術として」民族誌学が紹介されています。

文化人類学における人間活動モデル化の例として有名なものに、レヴィ・ストロースによるオーストラリア原住民の結婚制度に関する研究があります。この結婚制度にはいくつかのタイプがありますが、代表的なカリエラ型は次のようになっています。

まず種族の人たち全員が、A1、A2、B1、B2の4つのグループに分かれています。ここでAとBは、母系で種族全体を2つに分けたものであり、1と2は、父方で一緒に住む集団が2つ存在していることを示しています。このとき結婚は、A1とB2、A2とB1の間でのみ可能です。両親がA1とB2の場合、生まれた子どもは、母親がA1ならA2に、B2ならB1に所属します。また、両親がA2とB1の場合、生まれた子どもは、母親がA2ならA1に、B1ならB2に所属します。

この研究結果が多くの人に衝撃を与えたのは、オーストラリアの原住民の結婚のルールが、抽象代数学の「群」の構造とまったく同じものだったことです。ヨーロッパの数学の世界で群の構造が認識されたのは、19世紀も後半になってからのことです。ところが、オーストラリアの原住民の人たちは、それよりはるかに昔から、実質的に同じやり方で社会を運営していたのでした。

それまでヨーロッパの人たちは、ヨーロッパの文化が最も進んでいて、いわゆる原住民は未開の人たちであると見ていました。しかし上の事例によると、どちらが先に進んでいたのか分からないことになります。上記の研究は、各文化を優劣や進化のものさしによるのではなく、それぞれ固有の体系として評価しなければならないという文化相対主義の有力な根拠になりました。

レヴィ・ストロースのこのような分析は、「親族の基本構造」という大部の研究の中でなされたものです。この研究に際しレヴィ・ストロースは、ソシュールに始まる言語の構造分析の考え方に多くのヒントを得ました。また、数学における「変換しても変わらない性質」である構造の概念を取り入れています。これらの考え方をもとに画期的な「構造人類学」を打ち立てた結果、レヴィ・ストロースは構造主義の輝ける旗手となりました。構造主義は、その後社会学、経済学、記号論、文学、哲学など広範囲の諸科学に展開され、20世紀を動かす大思潮の1つになりました。(橋爪大三郎「はじめての構造主義」講談社現代新書参照)

文化相対主義はたしかにそのとおりです。しかしオーストラリアの原住民の人たちが実際に考えるときは、例えば「私(女性)はB2に所属するから、結婚の相手はA1から選ぶ。生まれた子どもは、同じ母系のBで父方集団1、つまりB1に所属する」というように、あくまでも具体的に判断します。これは、デブリン教授のいわゆるレベル3の状態です。それに対して、群の構造は、レベル4の思考にもとづくものです。このちがいは、社会の諸活動にさまざまな普遍性と合理性の差異をもたらすと考えられます。

ところで、構造主義における「構造」とは何でしょうか。通常「構造」は、そのルーツである言語の構造から説明されます。また、もう一つのルーツである数学の構造から説明されます。しかし、その説明を理解したとしても、思考を含む人間活動のすべてに構造があるという、その構造とは何なのか、ピンと来ないところがあります。

フランスの高等学校の哲学教科書(フルキエ著「哲学講義」)では、構造主義の「構造」はsystème(体系)であると説明しています。フランス語のsystèmeは、英語のsystemの直接的な語源の1つとされているものですから、これは情報システム関係者にとって分かりやすい説明です。つまり、構造主義とはシステム思考主義と言ってもよいものです。

オーストラリアの原住民の結婚制度の分析例を見ても、構造は抽象モデルです。そうすると、構造とは、この連載で何度か取り上げた構造化分析における論理モデル(本質モデル)であり、数学の構造や言語の構造はそのインスタンスではないかと考えられます。また、構造化分析は、文字どおり構造主義的な考え方で情報システムの開発を進めていく方法であると言えます。

それと同時に、構造主義が情報システム学の理論的バックボーンの1つになり得ることが明らかです。構造主義は、言語や数学の構造を基盤としながら、思考を含むさまざまな人間活動の分析、すなわち先に挙げた社会学、経済学、記号論、文学、哲学などに広く適用されてきていますが、まさにメタ学としての情報システム学におけるモデリング層の方法論の1つとして位置づけることができます。

「情報はなぜビットなのか」(矢沢久雄著・日経BP社)という書籍があります。情報をコンピュータにどのように処理させているのか、クイズやエピソードなどを交えながら、具体的に分りやすく説明していて、評価の高い本です。

しかしこの本を、いくつかの大学や短大で、「情報基礎」や「情報学基礎」のテキストや参考書として用いている点には注意が必要です。コンピュータ、しかもアナログは除きディジタルコンピュータのみにおける情報の処理の仕方が、人間にとって情報処理の基礎になるとはとても考えられないからです。

例えば、情報の最小単位がビットであり、Aは1000001として処理されることが説明されていますが、これはディジタルコンピュータにとって大事なことであっても、人間は決してAを1000001などとして処理はしていません。人間にとって情報の最小単位としては、ビットより、むしろチャンク(意味の塊・区切り)の概念を示す方が適切ではないかと考えられます。ちなみにチャンクは、マジカルナンバー7±2という有名な言葉を残した心理学者Millerの提示した概念です(片岡雅憲「ソフトウェアモデリング」日科技連)。人間にとっての情報の基礎は、コンピュータ科学者や工学者によるよりも、心理学者、人文科学者による方が、妥当性が高くなる可能性があります。

上に見たように、学校における情報教育の多くがまだ、情報=コンピュータという誤解あるいは先入見にもとづいて行なわれています。人間にとって多様な意味をもつ情報の概念を、ディジタルコンピュータの仕組みだけを通じて理解させることは、ちょうど「葦の髄から天井をのぞく」ような狭い見識を若い人たちに与え、情報に関わる問題について的確な判断をむずかしくする恐れがあります。

情報社会になって、情報とは何か、優れた情報システムをいかに開発するか、などの問いが声高に叫ばれていますが、もともと人間は、少なくとも2千数百年前から、情報という言葉を明示的に使わなくても、実質的に思考やコミュニケーションのシステムをいかに形成するか、方法論と成果を探求してきました。その方法論と成果が、哲学、数学、言語学、人類学、社会学、記号論などの諸学です。

私たちが、人間中心の情報システム学を確立していこうとするならば、まず正しくこれら諸学の方法論と成果を継承し、メタ学として情報システム学の体系を整理した上で、コンピュータの論理との統合を図っていくことが肝要と思われます。

追記1

レヴィ・ストロースの大きな業績に対して、日本国政府は平成5年春の叙勲で、勳二等旭日重光章を贈ってこれを顕彰しました。しかし、受章者名簿一覧を載せた以外に、わが国でこのことを記事にした新聞がまったくなかったのは残念なことです。

追記2

フランスの高等学校の哲学教科書(フルキエ著「哲学講義」)は、日本語の訳(文庫版)で全4巻、2,269ページという大部なものです。

哲学は高校3年で全員必修になっており、時間数は人文系に進むコースで週8時間、理系の場合、週4時間です。大学入学資格試験には、文理を問わず哲学の筆記試験が課せられており、文系の場合、試験全科目における配点の割合が20%で、単一科目として一番ウエイトが高くなっています。これだけ哲学に力を入れている目的は、既成の価値観にとらわれず、自由で自主的に物事を考え判断する能力を身につけさせ、またその自主的な判断をできるだけ正確な言葉を用いて論理的にきちんと表現する力をつけさせることにあるとされています(名古屋大学名誉教授・白井成雄氏の講演録による)。

哲学と言語技術を統合し、これを実践知にするという、まさにイソクラテスの説いた思想が、中等教育の根幹として今日まで脈々として続いていることが分かります。

この連載では、情報と情報システムの本質に関わるトピックを取り上げていきます。皆様からもご意見を頂ければ幸いです。