宇宙で稼動する情報処理拠点 稲宮健一

人間活動によって生じた二酸化炭素ガスの排出量は、産業革命が勃発した18世紀中頃から徐々に進んで蓄積されてきた。最近その影響と思われる地球温暖化の現象が身近に感じられるようになり、効果的な対策が求められている。途上国の工場から排出される黒い煙や高速道路一杯に走る車の排ガスなど直ぐにでも改善対策を立ててもらいたいが、その様な著しい現象のみでなく、二世紀以上にわたって悪化させた現象に対して、今後の人間活動のあらゆる面で10年、20年あるいは50年の単位で改善を目指す根本的な対策も考える必要がある。

平成19年(2007年)11月14日の日本経済新聞に鉱山の廃坑に情報処理拠点を設置するとの記事が載った。記事によると、現在のIT機器による消費電力は国内電力の5%を占め、25年には15〜20%に膨らむと予想され、省エネ対策としてデータセンターを地下に格納して、発生する熱を空調機で強制的に排熱する代わりに、小電力で汲み上げた地下水を使って冷却すれば、全電力消費の半分を節減できると説明している。

日経コンピュータでも「今そこにあるITの電力問題」として、IT機器の電力消費が機器設置の隘路になっていると報じられている。

ここで二つの課題が浮上してくる。電子回路の動作によって発生する熱の排除に、さらに電力が必要なので、これを最小にできないか。また、大本の電子回路を動作させる電力も抑制できないかの二点である。いずれの機能も化石燃料によるエネルギーが使われれば、最終的に熱になって、二酸化炭素ガスを伴って大気圏に排出される訳で、熱の発生を抑制できれば、即ち省エネになり、温暖化防止に寄与する。

今までの人間の産業活動で使われたエネルギーの最終形態として発生する熱は、人体に例えれば、筋肉の運動から発生する熱であるが、今後の主要な発生源は頭脳に相当するIT関係から発生する分が多くなる。知識社会になればなるほど頭脳を使うことになり、増大するIT機器の電力問題はあらゆる可能性を追求して、真剣に取り組むべき課題である。

我々の産業活動は地球上で行われているが、それを少し拡大して、今日、開発が進んでいる宇宙空間にまで広げて眼を向けることも意義がある。宇宙空間では昼夜を問わず、雲の影響などなく、燦燦と太陽光が輝いている。将来的にはこの光エネルギーをマイクロ波に変換して、地球に伝送しようという宇宙太陽発電衛星の実験が進んでいる。

一度、宇宙空間に出れば、エネルギーは無尽蔵にある。人工衛星や宇宙ステーションでは、このエネルギーを太陽電池で受けて、電力に変換して動力源としている。陸域観測技術衛星「だいち、ALOS」の場合、3m x 22mの平面に太陽電池を貼り付けたパドル(屏風のように畳んだ状態でロケットに収納して打ち上げ、宇宙上で展開して、広い板状の面を実現する)で、7kW(最小)(単位面積当たり、105W/m2)の電力が得られ、宇宙ステーションでは100kWになる。小さく畳んでロケットに収納して打ち上げ、宇宙空間で広げて大きな面積を得られる軽量化された太陽電池パドルは宇宙開発の基本技術として開発が進んでいる。この電力を有効に活用したい。

次に日経新聞の記事にもある排熱の問題であるが、宇宙空間では太陽光に照射されている面は約200度Cに達するが、太陽光が当たらない真黒の宇宙に面した面は約マイナス200度Cに冷える。衛星内部で発生した熱は熱を移動させるだけの機能で排熱ができるので、排熱のために大きなエネルギーは不要である。熱を効率的に衛星内部で移動させる技術も進んでいる。先に挙げた一つの課題が解決する。

さらに、ここがキーポントであるが、衛星と地上と通信する時、衛星側は微小電力で通信が可能である。例えば、我々に馴染み深い放送衛星では150Wの送信電力で静止軌道(36000km上空)から電波を地上に送信して、地上では50cm〜70cmぐらいの小さなパラボラアンテナで放送が受信できる。逆に地球から宇宙に情報を伝送するときには、地上に少し大きなアンテナが必要であるが、衛星側に指向性のある高性能なアンテナが搭載されていれば、かつての様な大型の装置は必要ない。

さて、もし我々の頭脳の内部で血流を注ぎながら試行錯誤を繰り返して考えたり計算する部位と、事柄を認識する部分が別の部位であったとするなら、前者は専門家に外注して実行してもらい、整理された結果のみ認識する後者の機能のみが身近にあればよいと、勝手なユーザの立場で考えることもできる。そして、前者の専門家の部分を切り離して、別の所に置けたと考えて見よう。

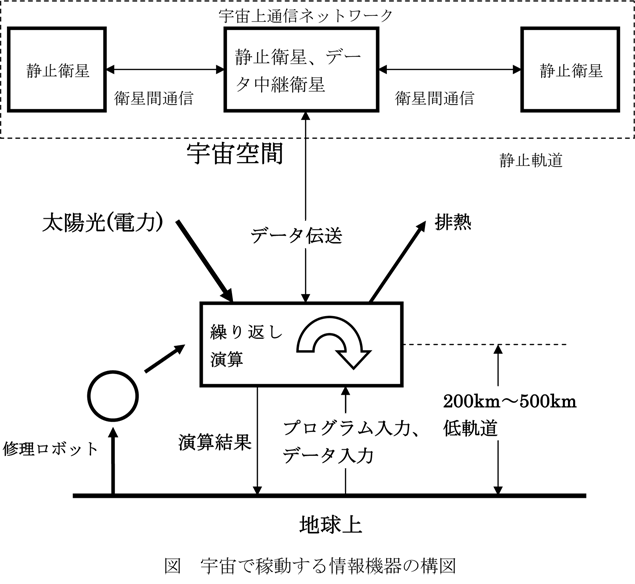

即ち、この前者の部分を宇宙に移動してみたらどうであるかと言う発想である。宇宙上に情報機器を搭載して働かせれば、電源、排熱を一切考えずに宇宙上で処理が行え、処理結果を地上で獲得することが可能である。まず宇宙上での情報処理の対象として直ぐに思いつく適応例としては、繰り返し演算を必要とするシミューレションがある。例えば、全地球の気象モデルとか大型の科学技術計算のような、細かいセグメントに分けて収斂させるような繰り返し演算をすべて宇宙空間のエネルギーで実施し、小さなデータ量に収まる貴重な演算結果を僅かな送信電力によって地上で取得させることができる。

ただし、現在地上で使われている情報機器をそのまま宇宙に持っていくのでは情報機器の重量対効果が悪いので、極めて軽量な情報機器の開発が欠かせない。地上の情報機器は重力に耐えられるように、また、冷却のための機能などを考慮した筺体になっていて、特別軽量化のための設計上の考慮はされてない。しかし、宇宙上では無重力であるので全く異なった設計が必要である。宇宙用の筺体は打ち上げ機(ロケット)の打ち上げ時の振動に耐えればよい。現在は筺体の外側は箱で、中にICチップや電子部品を取り付ける基板などが入っているが、ICチップについては微細化を加速する競争が進んでいるので、フイルム状の基板を使うなど小型軽量化の達成は期待できる。太陽電池パドルは極めて軽量な構造体が使われている。今までの筺体の既成概念を越えた新規な構造体の開発が欠かせない。ただし、宇宙環境は地上と異なり、宇宙機器は宇宙で飛来する高エネルギー粒子である放射線に曝される。このため、ICチップなどの電子部品が誤動作する可能性がある。さらに、素子そのものに放射線に耐えられる特性を持たせたり、論理回路の冗長構成で誤り修正をする、あるいは衛星に放射線の遮蔽機能を持たせるなど、地上とは異なる点で対策が必要である。

情報機器の利点は、ハードウェアさえ宇宙上に打ち上げられれば、プログラムは後程地上から送信でき、更新や修正も容易なことである。最初から、ハードウェアの一部が故障した場合に一部を交換できるような設計をしておけば、無人で部分交換を行なう宇宙ロボットの研究が進められている。

軽量化が進められたとしても、打ち上げ重量は低軌道ほど稼げるので、投入する軌道は高度200kmから500kmぐらいの地球周回の低軌道が適している。この場合、地上の特定な地点から直接宇宙に回線接続できる時間帯は限定されるが、データ中継衛星、衛星間通信、静止衛星の組み合わせで、周回軌道の衛星は静止軌道の衛星と全く同じように扱うことが可能である。

世界中を飛びまわっている航空機の安全飛行にとって、最新の精度の高い全地球的な気象データは欠かせない。直ぐ思いつく応用例として、このような気象データの処理と配信への適応が考えられる。

また、宇宙上の情報機器を実現するには、地上における機器の製造、ロケットの打ち上げにエネルギーが必要である。この初期投入エネルギーと、宇宙上で節約できるエネルギーの比較検討が最初に必要である。また、最近のロケットは多くの試練を経て、信頼性が高くなっているので、大型の構造物を宇宙に構築することは可能である。

上記提案は直に実現するものではないかもしれない。しかし、1940年代の半ばにArthur C. Clarkeによって提案された静止衛星は当時SFと思われたが、24年後の1964年に人類史上初の静止衛星SYNCOM IIが実現した。また、現在開発中の宇宙太陽発電衛星についても、1963年に電子通信情報学会(当時の通信学会)のアンテナ研究会において、米国の最近の動向として、早稲田大学理工学部教授 副島光積によって、米国の構想をマイクロ波の電力伝送に注目して報告されたが、当時は安い石油で発電すればよく、宇宙からわざわざ電力を送電することなど関心が持たれなかったのである。

この小文を執筆するに当たって、高根 宏士、他の各氏から貴重な助言をいただき感謝いたします。