連載 情報システムの本質に迫る

第57回 日本語論からの問題提起

坂本冬美がカバーしてレコード大賞の優秀作品賞に選ばれた「また君に恋してる」は、大分の酒造会社・三和酒類(株)が「いいちこ」のCMソングとして作ったものです。同社ではまた、近代化の中で見失われがちな民俗や文化を掘り起こし、産業社会との新たな関わりを求めていく研究誌『季刊iichiko』の発行を80年代半ばから続けています。1月20日に発行された2012年冬号の特集は「金谷武洋の日本語論」でした。

金谷武洋氏は、カナダの大学で長らく日本語と言語学の教育に従事され、その中から「日本語に主語はいらない」等、学校文法の定説をくつがえす画期的な日本語論の提唱をされていて、すでに同志社大学・金田重郎教授も論文で参照されている方です。欧米語に対し日本語の特質がどこにあるのか正しく認識することは、言語技術の基礎としてはもちろん、要件の抽出や定義とコンピュータ論理への変換を日本語に依存して行なわざるを得ない情報システム関係者にとってもきわめて重要です。今回の『季刊iichiko』の特集は大反響を呼び、三和酒類(株)には、今までの特集の10倍の問い合わせがあったとのことでした。

明治の中期、『言海』を完成させた大槻文彦が、英文法にならって「文には主語と述語が必要」とする国文法を組み立てて以来、今日に至るまで、わが国においても主語概念の必要性は当然のこととされてきました。金谷氏の引用によると、小学2年の国語の教科書で早くも、「「ひよこが」「ぼくは」のように、「何が」「何は」に当たることばを主語といいます」という説明がなされています。

英語で主語の必要性は、言をまちません。よく知られているように、次の5つの基本文型がルール化されていて、これに反すると文法的にまちがったものになるからです。

(1) 主語+自動詞

(2) 主語+自動詞+補語

(3) 主語+他動詞+目的語

(4) 主語+他動詞+間接目的語+直接目的語

(5) 主語+他動詞+目的語+補語

しかし日本語の場合、言葉を発するときの視点と発想が英語と全く異なっていて、金谷氏は、基本文型は次の3つで十分とされています。

(1) 名詞文 :名詞+だ → 赤ん坊だ

(2) 形容詞文:形容詞 → 愛らしい

(3) 動詞文 :動詞 → 泣いた

ここで主語や目的語は、省略されているのではなく、最初から必須ではないという考え方です。情報として必要なときのみ、補語として付加するという発想です。例えば、<I love you>に対応する日本語を「私は、あなたを愛しています」とするのは不適切な悪文であり、最も自然な日本語は、「好き(だ)よ」ではないかと金谷氏は主張されています。そういえば、「また君に恋してる」も、この場合対象として「また君に」が重要なので補語として加えられていますが、主語を設定することは最初から念頭になかったと思われます。

英語の文には主語があるのに、日本語の文にはなぜ主語がないのか、金谷氏や比較思想が専門の愛知大学・新形信和名誉教授の説明によると、それは文をつくるときの視点のちがいによります。

今、英語の話者が富士山をながめているとします。このとき話者は、富士山と、それをながめている「わたし」とをあわせて対象化して見ることにより、主語を成立させ、<I see Mt. Fuji>と発話します。発話する主体が、富士山はもちろん、自らも含めてその外に立ち世界を見ているのです。金谷氏は、これを「神の視点」と名づけられました。西欧では、キリスト教や科学、美術や哲学の長い歴史の中で、この視点が獲得され定着しました。

日本語の世界に、「神の視点」はありません。話者は、状況の中にはいり込んで、「虫の視点」で見ているとされています。富士山の方が、主体としての「わたし」をもたない日本語の話者の方に迫ってくるという、受動的な認識の仕方です。英語のように「私は、富士山を見る」という言い方はあり得ず、富士山を主格の補語として「富士山が見える」とするのが自然な表現です。状況によって、「見えた!」「富士山だ」「美しい」などの発話が想定されますが、いずれにしても主語は必須のものではありません。

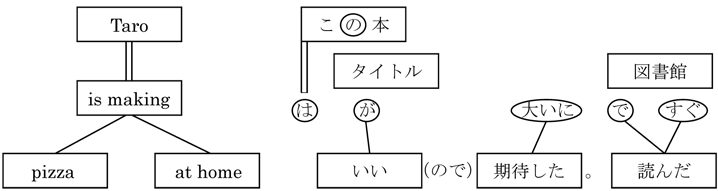

それでは、小学校の教科書においてさえ主語を表すとされた助詞「は」と「が」の役割は何でしょうか。金谷氏は、英語の文型をクリスマスツリー型、「は」や「が」を用いた日本語の文型を、旗を掲げた盆栽型として、分かりやすく図で示されています。

クリスマスツリー型の英文では、突出した主語が動作主として文頭におかれ、動詞と緊密に結びつき、これを支配し活用まで起こさせます。これに匹敵するような存在は、日本文にはありません。主語と動詞の緊密な結合の下位に、目的語や副詞句等がぶら下がって文を構成します。

日本文で助詞の「は」は、これから述べる内容の主題を提示します。「この本は」とあれば、「この本についてお話ししますと」という心持です。そして、提示された主題は、読点を超え、句点を超えて適用されます。「この本は、タイトルがいいので、大いに期待した。図書館ですぐ読んだ」とあれば、それは「この本は、タイトルがいいので、この本に大いに期待した。この本を図書館ですぐ読んだ」という意味になります。

ここで基本文は、述語として「いい」「期待した」「読んだ」だけです。基本文にそれぞれ、主格補語の「タイトル」、副詞の「大いに」、場所を示す補語の「図書館」と副詞の「すぐ」が、枝を伸ばした形で付加されているので、金谷氏はこれを「盆栽型」と名づけられました。「は」で示された主題は、基本文のすべてに適用されるので、これら基本文群の外に主題を表す旗を掲げたようなものだと金谷氏は例えられています。「が」で表された主格補語「タイトル」は、「で」で示された補語「図書館」と対等の位置づけであり、主語のように突出した存在にはなっていません。

日本語と英語の特徴を、それぞれ「ある」言語、「する」言語と分けられたのも、金谷氏の注目すべき指摘です。

日本語の基本文型の場合、例えば名詞文「赤ん坊だ」というのは「赤ん坊で・ある」というのがもとの形です。動詞文「泣いた」は、「泣いて・あり」からきています。

3つの基本文型について、それぞれ現在/過去、肯定/否定の4通りの変化を考え、合計12の文型について調べると、実に9文型がもともと「ある」文からきていることが分かります。その場所で何がどういう状態でそこに「ある」のかという、存在のあり方が日本文では表現される傾向にあるのです。

一方、英語の場合は、5文型のうち大半の3文型が、目的語をもつ他動詞文です。主語が必ず設定されていますから、誰が何に対してどういう行為をする(した)のかに焦点の当てられた、「する」文が中心になっています。

「ある」言語と「する」言語に関連して、金谷氏は、受身(態)―自動詞と他動詞―使役(態)を鏡像的な対立関係として一直線上に配置した、瞠目すべき構造を見出されました。

英語の場合、自動詞と他動詞で同じ動詞が用いられ、目的語をとるかどうかで両者が区別されています。受身にはbe動詞、使役にはmakeなどが用いられますが、それ以上構造的な関係はありません。日本語の場合は「関所を通る」「アパートを出る」(他動詞は「通す」「出す」)のように、自動詞で目的語をとることがあり、また「母に死なれた」「雨に降られた」など自動詞で受身の表現がなされることもあります。英語のような自動詞・他動詞の区別はできません。これに対し金谷氏は、日本語の語彙そのものの対立構造の中に両者の区別を見出され、さらに受身(態)と使役(態)まで含めた統一体系を明らかにされました。

まず基本的な対立構造として、受身(態)―自動詞は、「ある」動詞をもとに構成され、他動詞―使役(態)は、「する」動詞をもとに構成されているということがあります。例えば自動詞の「授かる」(sazuk-ARU)、「変わる」(kaw-ARU)は「ある」動詞を内部に取り込んでいます。受身は今日(R)ARERUという形をとっていますが、古文の受身の終止形は(R)ARUでした。

他動詞としては、「通す」「出す」など-SUで終わるものが多くあります。このとき使役は、「通させる」「出させる」という形になります。

一般に、自動詞が「ある」動詞をもとに構成されているときは、対応する他動詞は「する」動詞を含みません(「授かる」―「授ける」、「変わる」―「変える」)。また、他動詞が「する」動詞をとり入れているときは、対応する自動詞は「ある」動詞を含みません(「通す」―「通る」、「出す」―「出る」)。一方に特徴があれば、対応関係は明確だからです。

「ある」動詞も「する」動詞も含まない動詞には、次のような関係が見られます。

「立つ」「育つ」など変化・成長を意味する5段活用の自動詞を、「立てる」「育てる」など下一段動詞にすると、他動詞にすることができます。一方、「焼く」「切る」など破壊的な意味をもつ5段活用の他動詞を「焼ける」「切れる」など下一段動詞にすると、自動詞にすることができます。このとき、変化・成長を意味する動詞は、自然を表す自動詞の方がもとの形であり、破壊を意味する動詞は、人為的な行為を表す他動詞がもとの形で、いずれも5段動詞から下一段動詞にすることにより、それぞれ他動詞、自動詞が派生したと考えられます。

このように連用形がI列となる自(他)動詞をE列に変換することにより、他(自)動詞を派生させることができますが、同様の関係が自動詞(ARI)とより意味の進化した受身(態)((R)ARE)の間、他動詞(SI)と使役(態)((S)ASE)の間にあるという、驚くべき構造を金谷氏は見出されたのです。

他動詞―使役(態)が人間の人為的・意図的な行為を表しているのに対して、日本語の自動詞―受身(態)は、「ある」動詞をベースに、人間のコントロールの効かない自然の勢いと状態を表現していることに顕著な特徴があります。自動詞の機能は、行為者・動作主としての人間をあえて表現しないことであり、目の前の状況は、おのずから生起した出来事として言語化されます。さらに受身(態)では、尊敬・可能・自発まで含めてきわめて多様な意味表現をすることができます。

「ある」言語の日本語では、「ある」と「する」を対比的に使う場合、つねに「ある」の方を重視します。そのため、他動詞―使役(態)に比べると、行為者としての人間を消した、自動詞―受身(態)による表現がはるかに好んで多用されます。一方、英語では他動詞―使役(態)が好まれ、使役(態)が非常に広い意味範囲をもって用いられています。

以上、金谷氏の研究によって、コペルニクス的転回と思われるくらい、日本語の構造的特質が明確になってきました。『季刊iichiko』においても、編集・研究ディレクターの山本哲士氏が、「日本語の本質が哲学設計をかえることになるし、環境の設計にも適応しうる、新たなビジネスや技術の開発にも関与しうる、その可能性をも同時に見直していければ」など、金谷氏の日本語論に対して多大の期待をかけられています。

一方、情報の本質を言語と考え、情報技術の基盤を言語技術に求める情報システム学の観点からも、金谷氏により明らかにされた日本語の特質から、今後解決に取り組まなければならない重要な問題提起がなされたと考えます。

その第1は、日本語のもつ、(慶應大学・山内志朗教授のいわゆる)「畳長度」の低さです。英語の5つの基本文型と、日本語の3つの基本文型を比べれば、日本語の致命的な「畳長度」の低さは明らかです。この低さは、伝統的にムラ社会を形成してきた日本語世界の文脈(コンテキスト)共有レベルの高さによって従来カバーされてきました。

しかし今日複雑高度化した情報システム開発のプロセスで、利用者・開発者間の文脈共有は容易には実現できません。また、情報システム開発でターゲットとするコンピュータは、そもそも文脈を全く理解しません。日本語の特質を反映した要件抽出・定義技術とコンピュータ論理への変換技術の開発が必要と考えられます。

第2の問題は、情報システム開発において、「神の視点」と「虫の視点」の両方が必要なことです。「虫の視点」によって部分最適化は可能でも、「神の視点」を欠いていては、決して優れたアーキテクチャは設計できません。

すでに記したように、西欧で「神の視点」を獲得するために、キリスト教や科学、美術や哲学の長い歴史を必要としました。日本語世界でこれに匹敵するためには、今後初等教育から社会人教育まで、あらゆる段階でリベラルアーツ教育を強化することが課題と思われます。

第3の問題は、日本語が「する」言語より「ある」言語になっていることです。これは、要件分析などで重要な、誰が何を対象に何をしているのかという言語化が十分行われず、その場所がどういう状態で存在しているのかという認識にとどまっている可能性が高いことを示しています。わが国で、従来「就職」より「就社」の色彩が濃かったこと、職務内容記述書が実態に即して作成されることが少なかったことは、このような認識の反映とも考えられます。

このことは、情報システム開発において要となるエンティティやクラスの抽出を著しく困難にします。すでに同志社大学・金田研究室で取り組まれていますが、第1の「畳長度」の問題とあわせて、学会としても注力すべき課題です。

日本語論は、情報システム学の重要な基盤の1つであり、今後ともフォローを続けていく必要があります。

モントリオール大学東アジア研究所日本語科科長

金谷武洋氏の日本語論に関して以下を参照

三和酒類(株):季刊iichiko NO.113(2012)

金谷武洋:日本語に主語はいらない,講談社選書メチエ(2002)

金谷武洋:日本語文法の謎を解く,ちくま新書(2003)

この連載では、情報と情報システムの本質に関わるトピックを取り上げていきます。

皆様からも、ご意見を頂ければ幸いです。